『SWOT』、『3C』、『4P』…ビジネスの世界には様々な「戦略フレームワーク」が存在します。

元々これらの戦略フレームワークは、コンサルタント専用の武器であったものの、近年ではその考え方も一般的に普及しています。

しかし、いざフレームワークを活用しようとしても、最初の切り口がわからない、ということも少なくありません。

本記事では、「戦略フレームワーク」を理解する上での5つの思考パターンについて紹介します。

『戦略フレームワーク』5つの思考パターン

『戦略フレームワーク』は、ビジネス上活用されているだけでも多数存在しますが、それらを全て覚えるのではなく、背景にある思考パターンを理解することが重要です。

思考パターンを分類すると、大きく以下の5つのパターンで表現することができます。

- 並列フレームワーク … 要素(ヨコ)に分解し体系化

- 階層フレームワーク … 要素(タテ)の構造で体系化

- 二次元フレームワーク … 二つの軸からなるマトリックスによる位置づけ

- 時系列フレームワーク … 時間の流れで分解

- 循環フレームワーク … 循環するサイクルで思考整理

以下、5つの思考パターンについてわかりやすく紹介していきます。

前段の、『そもそも戦略フレームワークとは何か?』を学びたい方は下記からお読みください。

並列フレームワーク

『並列フレームワーク』は、物事を並列に要素分解して列挙する思考フレームワークです。

「物事を並列に要素分解して列挙」することは容易に見えますが、その基準が明確ではないため、実は難しいポイントです。

そのため、切り口が事実(縦・横、東西南北など)や法則(距離・時間、材料費・労務費・経費)などでない場合は、必ずしも切り口がMECEではないこともあると理解した上で、既存の戦略フレームワークを考えるきっかけという位置づけで活用することが重要となります。

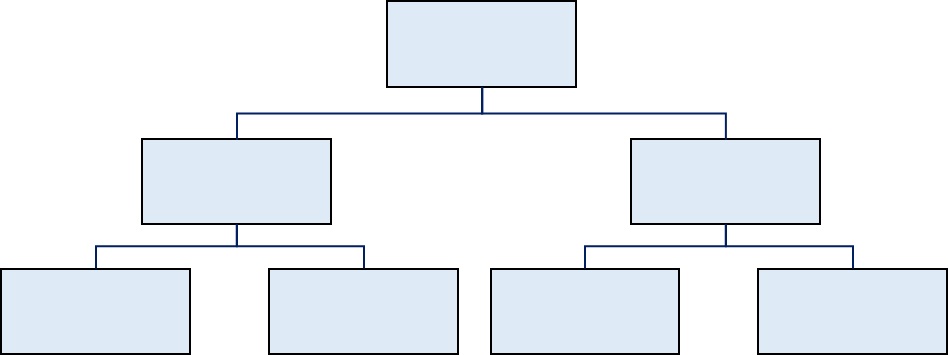

階層フレームワーク

『階層フレームワーク』は、抽象⇔具体、全体⇔部分のように、タテの構造で体系化するフレームワークです。

ポイントは、「レベル感を揃える」ことです。

上記はわかりやすい例ですが、これが「組織目標」となると、『事業部レベルの目標』と『担当者レベルの目標』が並列に来ることなど珍しいことではありません。

また、『階層フレームワーク』において、横に着目すると、多くの場合『並列フレームワーク』が使われる(=網羅性を求める)ことにも留意しましょう。

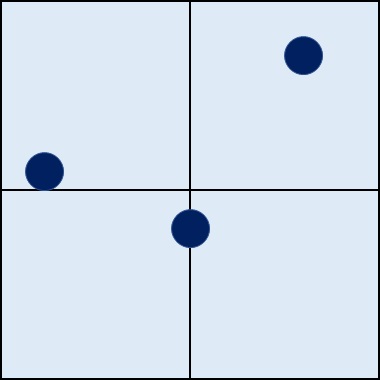

二次元フレームワーク

『二次元フレームワーク』は、独立した二つの軸からなるマトリックスによりポジショニングを行うフレームワークです。

『二次元フレームワーク』において重要なポイントは、「軸が独立であること」です。

例えば、収益性を測るため、「利益率」と「原価率」の二軸でマトリックスを作ると、「利益率」と「原価率」は相反するため反比例となります。

軸に相関関係がある場合、実質一軸での分析となり、「原価率が上がると利益率が下がる(またはその逆)」という自明の事実が述べられるのみで、フレームワークによる新たな発見は生まれません。

フレームワークを活用する意義は新たな発見にあることから独立した軸、例えば「発売商品数」と「利益率」など一見では相関関係がない軸を用いるように留意しましょう。

AI学習など精度を高める用途においては多次元であるほどベターですが、人間の認知限界を考慮すると、実務上二軸であることがベストとなります。

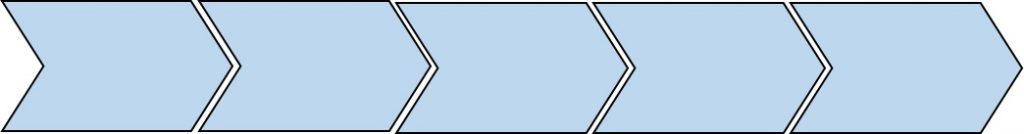

時系列フレームワーク

『時系列フレームワーク』は、物事を時間の流れをプロセス化する思考フレームワークです。

時間の流れをプロセス化、モジュール化して思考するため、人間にとって理解し易いフレームワークでありビジネス以外の場でも使われやすいものとなっています。

各モジュールの評価(アセスメント)をすることで、どこがボトルネックとなり改善すべきか、といったことが客観的に明確化することができます。

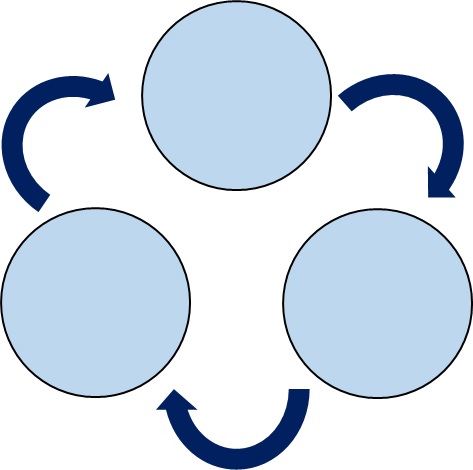

循環フレームワーク

『循環フレームワーク』は、思考を一方向に単純化できない物事を循環するサイクルで整理する思考フレームワークです。

『循環フレームワーク』の本質は、成長は直線的に起こるものではなく、同じパターンを繰り返して進化するということにあります。

例えば、人間は歴史的にも直線ではなく、成功と失敗を繰り返して進化し続けてきましたし、ご自身個人の成長に落とし込んでもそれは同様のはずです。

フレームワークがコミュニケーションツールである以上、直線的な単純化は問題理解・問題解決のためには不可欠です。

どうしても直線的な解釈では解決できないことを対象とする場合に『循環フレームワーク』を活用する、と理解しておきましょう。

まとめ

本記事では、「戦略フレームワーク」5つの思考パターンについて紹介しました。

フレームワークを活用した課題解決は、ビジネスのあらゆる現場で活用できます。

本記事でご興味を持たれた方は、下記のような書籍を用いてより深くフレームワークについて学ばれることをオススメします。

コメント