社会保険労務士試験は、労働や社会保険に関する法律からなる試験ですが、学習においては法律の全体像を把握することが重要となります。

今回は、社会保険である『厚生年金保険法』について概要を紹介します。

『厚生年金保険法』は、会社員や公務員の老齢・障害・死亡のリスクに対し公的保障を行う厚生年金保険について定めた法律です。

厚生年金保険被保険者の種類・保険料

現在の公的年金制度は、原則20歳以上のすべての国民が加入、基礎給付を行う国民年金、および会社員や公務員に上乗せ支給される厚生年金保険から構成されます。

被保険者の種類

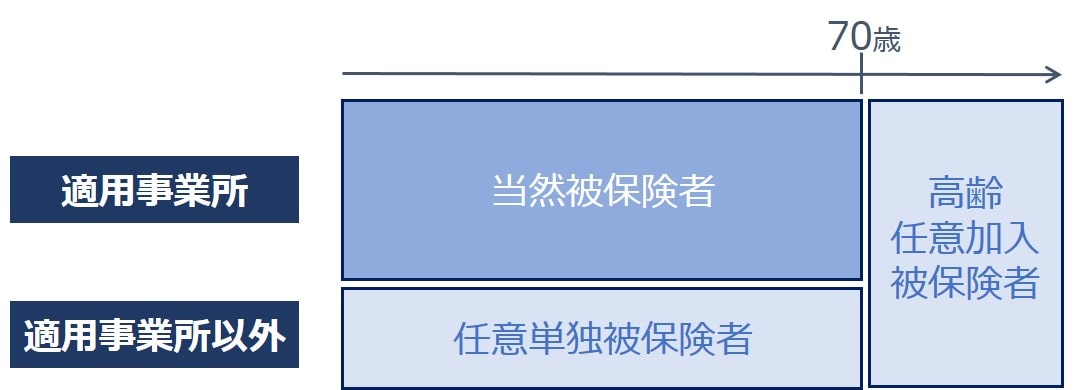

厚生年金保険の被保険者には、法律上被保険者となる『当然被保険者』と、任意に被保険者となることができる者に分類できます。

当然被保険者

当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の被保険者(かつ適用除外に該当しない者)です。

任意単独被保険者

任意単独被保険者は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の被保険者で、事業主の同意および厚生労働大臣の認可を受け、任意で被保険者となった者です。

高齢任意加入被保険者

高齢任意加入被保険者は、70歳となり厚生年金保険の資格を喪失したものの、老齢厚生年金の受給要件を満たしていない等の理由で、引き続き任意で厚生年金保険の被保険者となった者です。

保険料

厚生年金保険の保険料額は、被保険者の報酬や賞与から算出された標準報酬月額や標準賞与額に対して、保険料率を掛けて計算します。

賞与に係る保険料 = 標準賞与額 × 18.3%(保険料改定率)

保険料は、原則、事業主と被保険者が1/2ずつ負担し、事業主が健康保険料と合わせて納付します。

厚生年金保険給付の種類

厚生年金保険は、大きく「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」、「遺族厚生年金」に分類できます。

また、国民年金法同様に「脱退一時金」の制度があります。

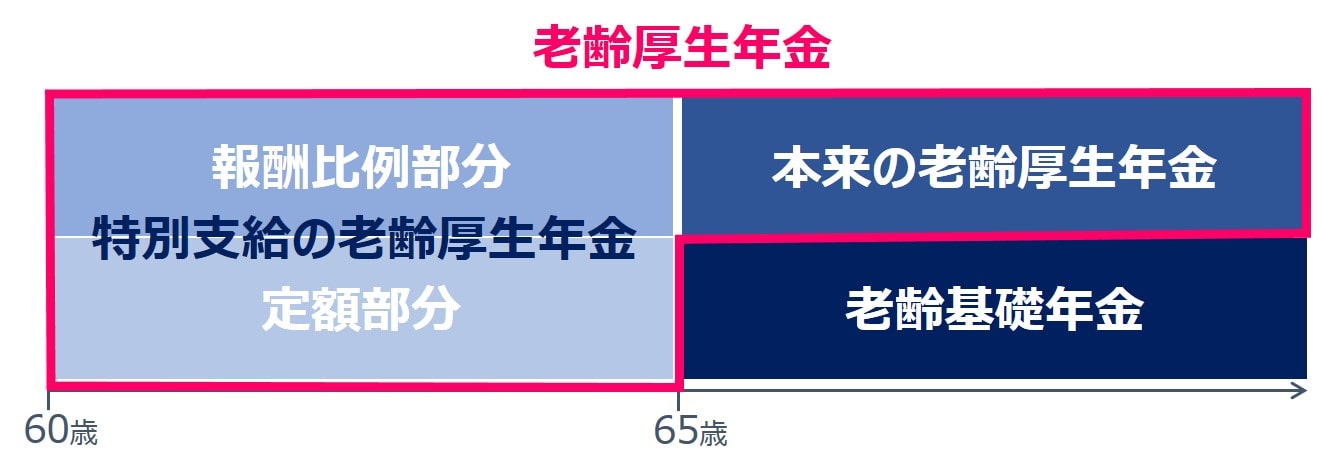

さらに、「老齢厚生年金」には、原則65歳から受給できる『本来の老齢厚生年金』と、65歳未満の者に支給される『特別支給の老齢厚生年金』があります。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、原則65歳から受給できる厚生年金です。

支給要件

老齢厚生年金の支給要件は、以下の2点です。

- 厚生年金被保険者期間が1月以上あること

- 65歳以上であること

- (保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)≧ 10年

支給年金額

支給額は以下の計算式で算出されます。

保険料が標準報酬によって異なるのと同様、給付についても標準報酬を基に計算されます。

期間(A)の平均標準報酬月額× 7.125/1000 × 期間(A)の被保険者期間

+ 期間(B)の平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 期間(B)の被保険者期間

※ 期間(A):平成15年3月まで、期間(B):平成15年4月以後

加給年金

以下の要件を満たす者には、扶養手当として老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

- 厚生年金保険の被保険者期間が240月(20年)以上

- 次の家族の生計維持

- 65歳未満の配偶者

- 18歳年度末までにある子(または20歳未満で一定の障害がある子)

加給年金額は以下です。

| 配偶者 | 224,700円× 改定率 |

| 子(1人目・2人目) | 224,700円× 改定率(1人あたり) |

| 子(3人目以降) | 74,900円× 改定率(1人あたり) |

障害厚生年金

障害厚生年金は、傷病などで一定の障害が残った場合に、働けなくなり所得が無くなる労働者への生活保障です。

支給要件

障害厚生年金の支給要件は、以下の3点です。

- 初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと

- 障害認定日に障害等級(1級、2級または3級)に該当すること

- 保険料納付要件を満たしていること

※保険料納付要件は、原則、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、『保険料納付済』+『保険料免除期間』が被保険者期間全体の2/3以上を満たしている」ことです。

支給年金額

支給額は、「障害等級」で決まる基本額、および「配偶者」で決まる加算額の和で算出されます。

基本額

| 障害等級1級 | 老齢厚生年金額× 1.25 |

| 障害等級2級・3級 | 老齢厚生年金額 |

加給年金

受給権者により生計維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金が加算されます。

| 障害等級1級・2級 | 224,700円× 改定率 |

| 障害等級3級 | なし |

障害手当金

障害手当金は、障害の程度が軽いために障害厚生年金を受給できない者に対する一時金です。

障害手当金の支給要件は、以下の3点です。

- 初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと

- 初診日から5年以内に傷病が治癒

- 傷病が治癒した日において、障害の程度が軽度(障害等級3級よりも軽度)

- 保険料納付要件を満たしていること

障害手当金額は、『障害等級2級相当の障害厚生年金額 × 2年分(一時金)』です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、主たる生計者が死亡した場合の、労働者の遺族に対する生活保障です。

支給要件

遺族厚生年金の支給要件は、「死亡した者」と、「遺族」の要件両方を満たす必要があります。

死亡した者の要件

遺族厚生年金の支給要件として、以下のいずれかを満たしている必要があります。

- 死亡日に厚生年金保険の被保険者であった(保険料納付要件など一定の要件を満たしている)こと

- 死亡日に老齢厚生年金の受給権者(あるいは相当の者)であること

- 死亡日に障害厚生年金の受給権者(障害等級1級または2級に限る)であること

遺族の要件

遺族厚生年金を受給できる遺族は、以下の5種類です(いずれも死亡者が主たる生計者である必要があります)。

- 配偶者(夫の場合55歳以上)

- 18歳年度末まで(または20歳未満で一定の障害)のある、婚姻していない子

- 55歳以上の父母

- 18歳年度末まで(または20歳未満で一定の障害)のある、婚姻していない孫

- 55歳以上の祖父母

上から順に遺族順位が高くなります。

支給年金額

遺族厚生年金の支給額は、『老齢厚生年金額 × 3/4』となります。

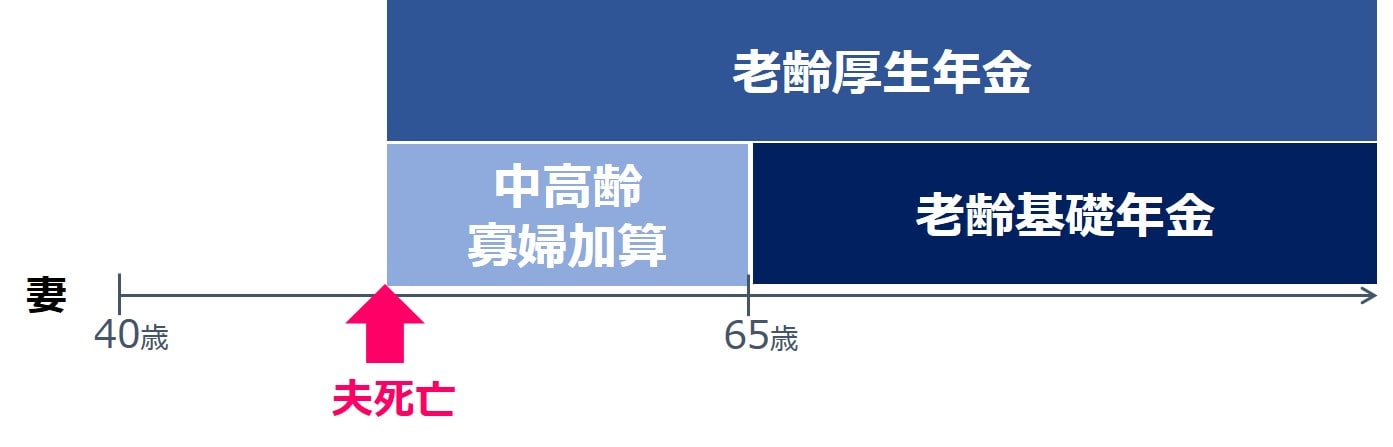

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、「妻が40歳に達したとき(40歳以後に夫が死亡した場合そのとき)から65歳までの期間」に遺族基礎年金が受給できない際、妻に支給される遺族厚生年金の加算です。

支給要件として、妻が以下を満たしている必要があります。

- 夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること

- 40歳のとき、遺族基礎年金の支給要件を満たす子と生計を同じにしていたこと

支給額は、「遺族基礎年金額 × 3/4」です。

その他の厚生年金保険

老齢・障害・死亡を事由とした厚生年金保険の支給以外にも、その他「脱退一時金」や「離婚時の年金分割」があります。

脱退一時金

脱退一時金は、短期在留外国人が厚生年金保険に加入していたものの支給を受けることなく帰国となる場合、保険料の掛け捨てを防止するために請求できる一時金です。

支給要件は被保険者期間6カ月以上となり、被保険者期間に応じて支給額が増加します。

離婚時の年金分割

厚生年金保険では、夫婦が離婚した際に厚生年金(報酬比例部分のみ)を分割する規定が定められています。

分割する方法には下記のように、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

| 合意分割 | 3号分割 | |

| 請求者 | 夫 または 妻 | 国民年金第3号被保険者 |

| 合意 | 必要 | なし |

| 分割割合 | 1/2が上限 | 1/2 |

まとめ

今回は『厚生年金保険法』について紹介しました。

社労士は法律の試験であるため、制度詳細や条文にフォーカスしてしまいがちですが、法律の位置づけや全体像を把握することが重要になります。

長い社労士学習においては、試験勉強のフェーズにかかわらず、下記の入門本に立ち返ってみるのもオススメです。

コメント