社会保険労務士試験の学習においては、覚えなければいけない『表』が多数存在します。

しかしその多くは一つの表に覚えるべきポイントが多数、複雑に存在しているため苦手意識を持っているかたも多いのではないでしょうか。

今回は社労士試験の肝となる『表』について、効率的な覚え方を紹介します。

社労士試験のカギとなる『表』を効率よく覚えよう

社会保険労務士試験には、「支給要件」、「給付日数」などをまとめた、『覚えるべき表』が複数存在します。

その多くは、数字を始め覚えるべきことが多いため、多くの社労士学習者を苦しめます。

そのため、『表』をいかに効率よく覚えるか、が社労士試験学習の肝となります。

以下、社労士試験で登場するいくつかの『表』を事例に、どのように覚えるかを紹介します。

『表』を効率よく覚える事例

社労士試験の法律において、表を効率よく覚える事例を3点紹介します。

その際のポイントは以下です。

- 表をそのまま覚えるのではなく、可能な限り簡易化し、視覚で覚えるべき項目を最小化する

- 自分の中で表の中で覚える項目を理屈づける

さらに、上記をご自身の手や頭を動かしてやってみることか重要です。

ご自身で考えることで、長期記憶に残りやすいためです。

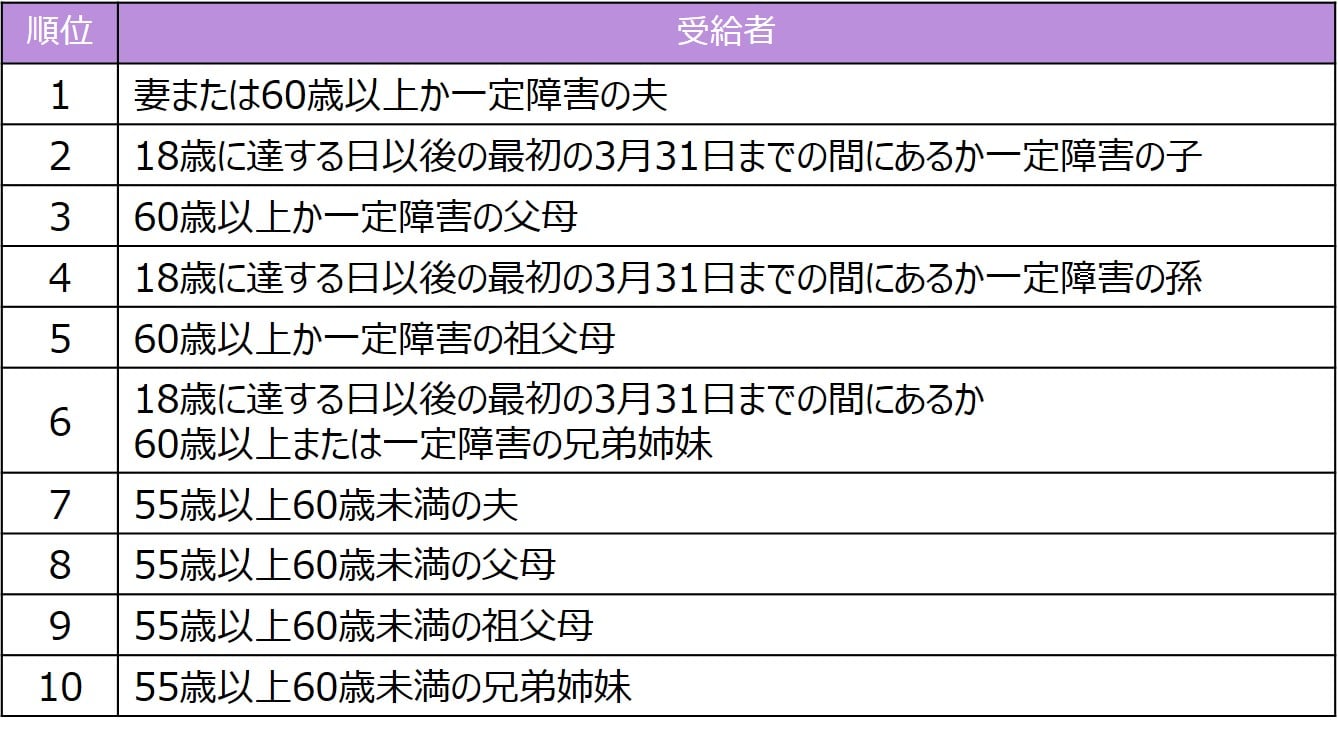

遺族(補償)年金受給順位(労災保険)

遺族関係の年金受給者および受給要件は、「遺族(補償)年金」、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」と複数あり、遺族の範囲が異なり、さらに受給要件も法律により異なるため覚えるのが困難な項目です。

一例として、労災保険の遺族(補償)年金の受給要件は以下で定義されています。

優先順位が10まで定義されているうえ、様々な要件が混在しているため理解しづらいですよね。

この表現はあえてわかりづらくしているわけではなく、「厚生労働省」に定義されている要件です。

この表は、紐解いてみると同じような表現があり、下記のように表を簡易化し、視覚で覚えるべき項目を最小化することができます。

先に示した表と比較して、だいぶ頭に残りやすい表になったのではないでしょうか。

さらに、色分けしたように尊属(父母や祖父母)と卑属(子や孫)が交互に来ることに気づくと、より理解しやすくなると思います。

基本手当の所定給付日数(雇用保険)

社労士学習で覚えるべき表の中でも、最も覚えにくい表の代表格は、「雇用保険の基本手当の所定給付日数」ではないでしょうか。

雇用保険の基本手当の所定給付日数は以下で定義されています。

ただでさえ一般離職者・特定受給資格者(倒産・解雇等)・特定理由離職者(障碍者等)の3パターンある上、年齢、被保険者期間、所定給付日数と覚えることがとても多く、苦手意識がある方が多いのではないでしょうか。

このような表も、表を可能な限り簡易化し、視覚で覚えるべき項目を最小化することがポイントです。

私は「基本手当の所定給付日数」は以下のような表にして覚えました(それでも覚えるべき項目は多いですが…)。

ポイントは以下です。

- 日数(例:90日)から月数(例:3か月)換算することで数字を覚えやすくする

- 最難関の特定受給資格者は、特徴的な点を抽出する(例:1年以上の場合、右に行くと+1か月分が基本だが例外で+2か月のものもある、対角線上で同じ数字が登場する、など)

社会保険の任意適用要件(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)

複数の社会保険にわたり、類似のため覚えるのが難しい項目が、「社会保険の任意適用要件」ではないでしょうか。

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の任意適用要件は以下で定義されています。

「過半数」・「2分の1」・「4分の3」と複数の希望・同意条件があるのが混乱の元ですね。

私は「社会保険の任意適用要件」を以下のような表で覚えました。

前述の表同様、覚える項目を最小化するのはもちろんですが、加えて下記のような背景をおさえておくことで、より要件の違いが覚えやすくなります。

- 労災保険のみ保険料全額事業主負担→労災保険のみ要件が特殊

- 取消は労働者にとって不利→加入要件(1/2)より取消要件(3/4)の方が要件が厳しい

また、このような表を自作する際は、厳密さにこだわらないこともポイントです。

自分が覚えやすいことが一番重要です。

『覚える』のが苦手な方へ

とはいえ、どうしても『覚える』ということが苦手な方はいらっしゃるかと思います。

そういった方は、最終手段として「語呂合わせ」という手段があります。

社労士試験においても語呂合わせ用の書籍がありますので、どうしても覚えられない方は使ってみてください。

まとめ

社労士試験において重要な、複雑な『表』の効率的な覚え方をご紹介しました。

表の暗記は苦手意識を持っている方も多いですが、逆に言えば覚えてさえいれば試験で得点源にもなるポイントです。

ぜひ『表』をマスターし、効率的に社労士試験合格を目指しましょう!

また、図表の『図』に着目した記事を下記にまとめています。こちらも合わせてご参考ください。

コメント