中小企業診断士試験は1次試験だけでも7科目、約1,000時間の勉強時間が必要と言われています。

一方で1次試験は科目合格による免除制度が用意されているため最初から数年計画で挑む方も少なくありません。

もちろんご自身が確保できる勉強時間、現状の知識、ライフスタイル等に合わせてスケジューリングするのが一番ですが、一般的な考え方を紹介します。

狙うべきは一発ストレート合格

ずばり、可能な限り一発ストレート合格を狙うべきです。

そりゃそうだけど…と皆さん思われているかと思いますが、これが結論です。

科目合格制度は一見受験生に優しい制度のように見えますが(少なくとも中小企業診断士協会はそのつもりで制度を用意していますが)、そこには思わぬ落とし穴もあることを認識したうえで利用を検討すべきです。

一発ストレート合格が最もリスクが低い

1次試験の合格基準を確認してみましょう。

第1次試験の合格基準

(1) 第1次試験の合格基準は、総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。

(2) 科目合格基準は、満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。

中小企業診断協会ホームページより抜粋

免除申請をして 残科目を受験した場合の合格基準

受験した科目について 「 総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率 」 を基準に合否を判定します。

中小企業診断協会ホームページより抜粋

つまり、①受験した科目の総得点の平均が60%、かつ②1科目も40%未満が無い(得点調整がある場合は除く)というのが1次試験突破の条件です。

常に全科目60%以上とれる方であれば何の問題もありません(そういった方はそもそも1発ストレート合格できると思いますが)。

しかし現実には誰しも得意科目があれば苦手科目もあり、その年の平均点も相当に高低があります。

結論、一発ストレート合格が最もリスクが低いのです。

複数年計画は2次試験との関連・高得点の取りやすさで

複数年計画の場合、ついつい好きな科目、得意な科目から手を出しがちですが計画的に考えるべきです。前述の通り苦手な科目を残してしまうと極めてリスクが高いです。

では複数年計画の場合、受験科目をどのように考えればよいのでしょうか。

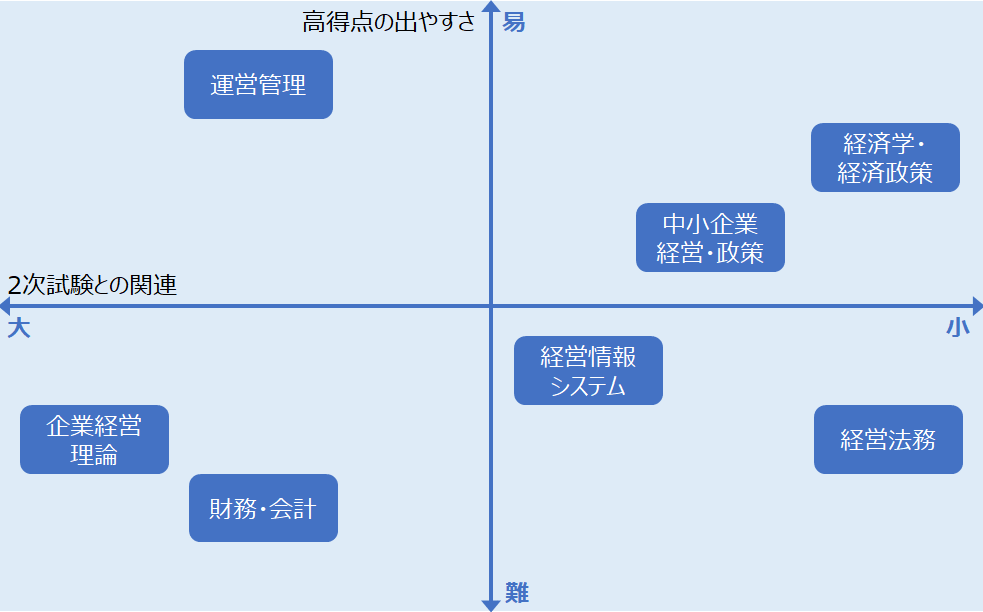

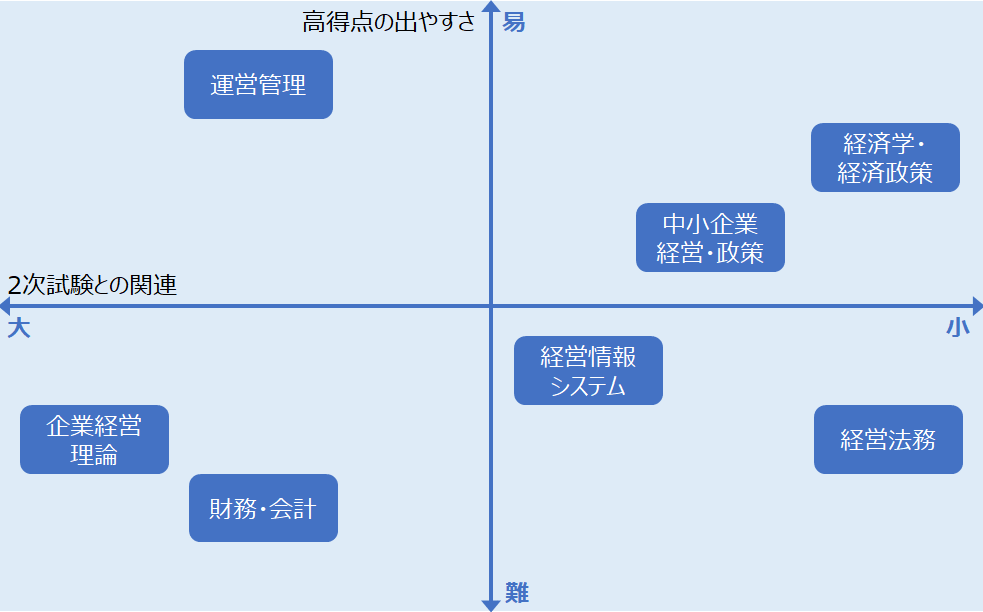

唯一の正解があるわけではないですが、ぜひ下記のマトリックスを参考にしてみてください。

ずばり検討のベースとすべきは①2次試験との関連、②高得点の出やすさです。

2次試験との関連が高い科目

これらの科目は1次試験の60%得点がゴールではなくその先の2次試験がゴールとなるため、時間がある限り極めたい科目です。

特に企業経営理論と財務・会計の2科目は単純な暗記科目ではなく理解科目であるため得点化まで時間を要すること、また仮にこの2科目に苦手意識を持つようであればこのタイミングで中小企業診断士試験からの撤退も作戦の一つであることから初年度に取り組むべき科目と言えます。

高得点が出やすい科目

留意点として、平均点が高いということではなく、高得点(70%以上)が出やすい科目ということです。特に運営管理は二次試験にも関連が大きいことから、重点的に勉強しぜひ得点源としたいところです。

こういった科目は得意な方は50~60%、苦手な方は50%を狙うというのが基本戦略です(ただし財務・会計は2次試験の中核科目でもあるためそれでも重点的に勉強する必要はあります)。

ここで言いたいことは、複数年での受験をするのであれば必ず高得点が出やすい科目と出にくい科目を組み合わせることでリスク分散を行うべき、ということです。

まとめ

冒頭に述べたように、中小企業診断士試験はとても長い道のりのため、皆さんが確保できる勉強時間、現状の知識、ライフスタイル等に合わせた受験計画となります。

可能であればリスクを抑えた一発ストレート合格を狙っていただきたいですが、複数年計画を立てられる方はぜひ①2次試験との関連、②高得点の取りやすさを参考にしてみてください。

コメント